本文将围绕“神射手AJ格林三分球全中展现超强实力助球队赢得胜利”这一主题进行深入探讨。首先,文章将简要回顾AJ格林的背景和赛事情况,分析他在比赛中的表现以及如何影响比赛结果。接着,文章将从四个方面详细阐述,包括格林的投篮技巧、心理素质、团队配合及其对球队的贡献。每个方面都将通过多个自然段进行细致讨论,以便更全面地理解他的卓越表现和对球队胜利的重要性。最后,将结合以上内容对整个事件进行总结归纳,反映出AJ格林作为一名优秀运动员在比赛中所展现出的实力与风采。

1、第一个小标题

AJ格林作为一名出色的射手,他的三分球技术令人瞩目。在比赛中,AJ不仅能够精准把握投篮时机,还能在压力下保持稳定状态。他经过多年的训练,在投篮动作上形成了独特的风格,每一次出手都显得十分从容自信。此外,他对于篮球弧度和力量的掌控也非常到位,使得他的三分球命中率极高。

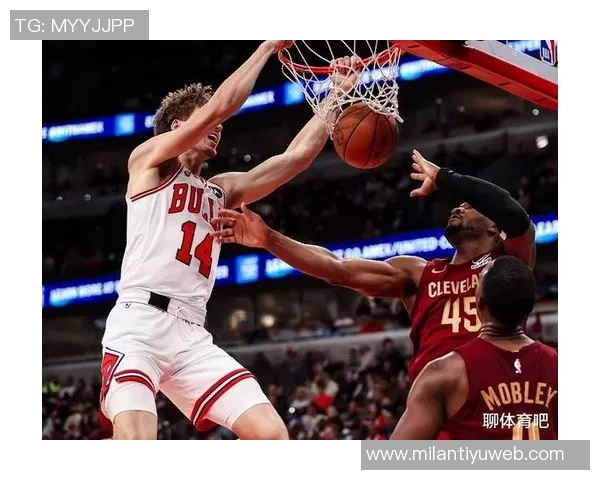

在本场比赛中,AJ格林以全中的表现震撼了观众。他不仅仅是依靠身体条件,更是通过科学的方法优化自己的投篮机制。这种扎实的基本功,让他能够在关键时刻为球队提供重要支持。即使是在防守严密的情况下,他依然能够找到最佳角度完成投篮,这种能力让他成为了对方防线最忌惮的存在。

此外,AJ还具备极强的适应能力。在不同场合和环境下,他总能迅速调整自己的投篮策略,以应对变化多端的比赛局势。这种灵活性不仅提升了他的个人表现,也增强了球队整体战斗力,使得球队在竞争激烈的赛场上始终保持领先。

2、第二个小标题

AJ格林不仅具备出色的技战术水平,还有着极佳的心理素质。他面对巨大的观众压力时,总能保持冷静,这种沉稳让他在关键时刻敢于出手。在本场比赛中,当比分紧咬时,他毫不犹豫地选择了三分球,并且成功命中,为球队扭转了局势。

这种心理素质不是一朝一夕所培养出来的,而是通过无数次训练与实战积累而成。AJ深知,只有当自己走上赛场时,全神贯注才能发挥最佳状态。因此,他常常会利用赛前时间进行冥想和放松,以确保自己以最佳心态迎接挑战。

此外,在大比分落后的情况下,很多球员可能会感到沮丧,但AJ却能够积极鼓励队友,共同寻找翻盘机会。他懂得团队合作的重要性,因此总是在适当的时候给予支持和帮助。这种良好的心理素质,不仅体现在个人表现上,也为整个团队带来了积极向上的氛围。

3、第三个小标题

AJ格林在比赛中的成功离不开团队配合,这是一个优秀运动员不可或缺的一部分。在本场比赛中,他与其他队友之间默契十足,多次利用挡拆配合创造出良好的投篮机会。这样的配合不仅展示了他个人能力,也体现出了整个团队战术执行力。

特别是在快攻阶段,AJ能够迅速找到空位并做出判断,与控球后卫之间形成有效串联。这种快速反应能力使得对方防守难以跟上米兰体育链接,从而获得更多轻松得分机会。同时,通过不断跑动拉开空间,为队友创造更多进攻选择,这也是他作为一名神射手的重要职责之一。

此外,在防守端,虽然AJ主要承担的是进攻任务,但他仍然不遗余力地参与防守,通过积极卡位与抢断来帮助球队减轻压力。他用实际行动证明了一名优秀运动员需要具备全面素质,而不是单纯依赖某项技能。这种积极向上的态度,也感染着身边每一个队友,让他们更有干劲去拼搏。

4、第四个小标题

AJ格林在整场比赛中的突出表现,不仅为个人赢得了赞誉,更重要的是为球队带来了胜利。他全场三分球全中的壮举,无疑成为本场赛事的一大亮点。这不仅显示了他的篮球天赋,也体现了他背后付出的艰辛努力,让人们更加认识到成功不是偶然,而是长期坚持与努力的结果。

同时,这样精彩绝伦的发挥也提振了整个球队士气。当其他队员看到杰出的表现实况自然倍感振奋,他们纷纷向 AJ学习,希望借鉴他的经验与技巧来提升自身实力。因此,可以说这次比赛不仅是一场胜利,更是一次全队团结一致共同奋斗精神的大展示。

随着这场胜利,球队也进一步增强了信心,相信未来还能取得更好的成绩。而AJ则继续肩负起领导责任,通过自身努力带领团队追求更高目标。这样的目标感,将驱动他们不断前行,为今后的赛事打下坚实基础。

总结:

AJ格林凭借其精湛技艺和卓越心理素质,在关键时刻以三分球全中助力球队获得胜利,再次证明了一名顶尖运动员应有的不懈追求与奋斗精神。从他的身上,我们看到了什么是真正意义上的“神射手”,这份坚持与热爱值得每一个人学习借鉴。

未来,我们期待看到更多像AJ这样优秀的人才,他们不断突破自我,实现梦想,为我们的体育事业增光添彩。同时,相信通过他们的不懈努力,将推动整个团队向更高目标迈进,共同书写更加辉煌的新篇章。